رعد زامل يتماهى مع الطبيعة في 'ربما الشمس رغيف حار'

تتناغم ذات الإنسان مع الطبيعة وكائناتها بدرجات متفاوتة فيتفاعل معها تبعا لرهافة حسه ومدى تأثيرها على مدركاته فما بالك بصانع الجمال، فنانا كان أم أديبا، وبالأخص الشعراء الذين يمتازون بحساسيتهم العالية المرهفة وخيالهم الجامح، لا يكاد يتخلف أحد منهم عن استلهام الطبيعة وتوظيف مفرداتها رموزا ودلالات في سياق قصائدهم بهدف شحنها بطاقة تعبيرية خلاقة.

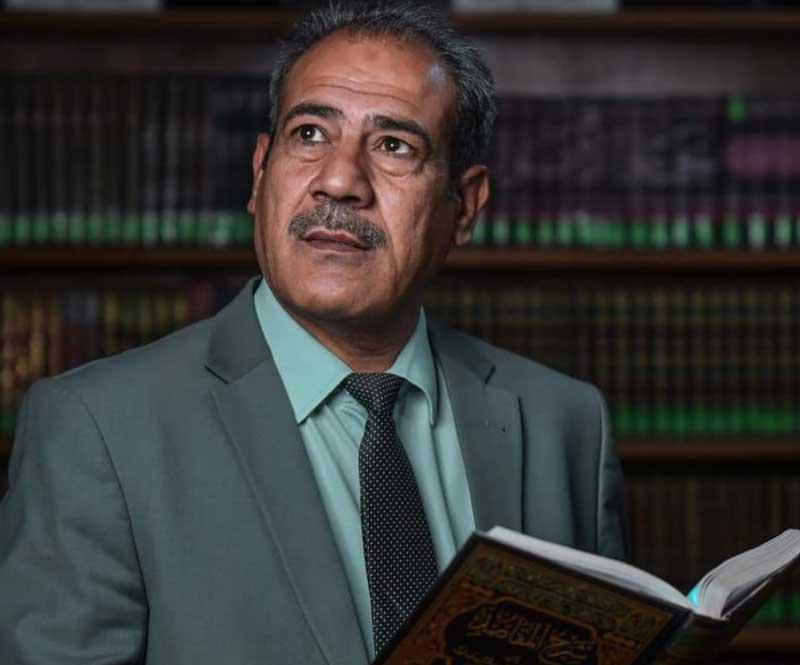

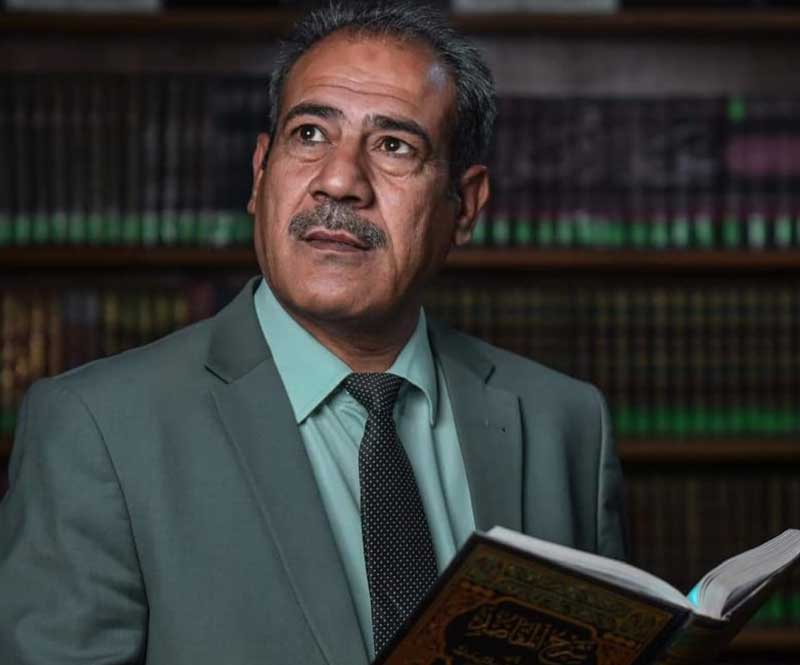

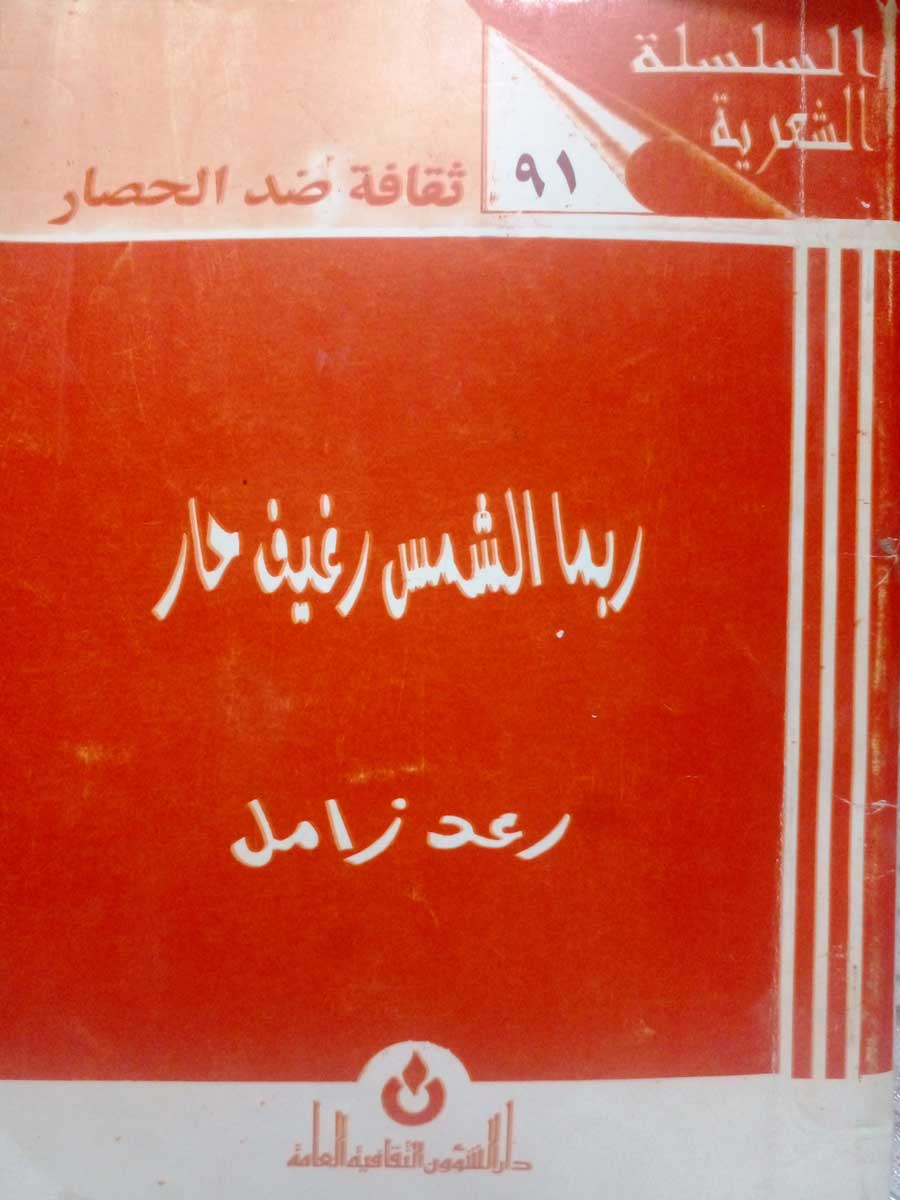

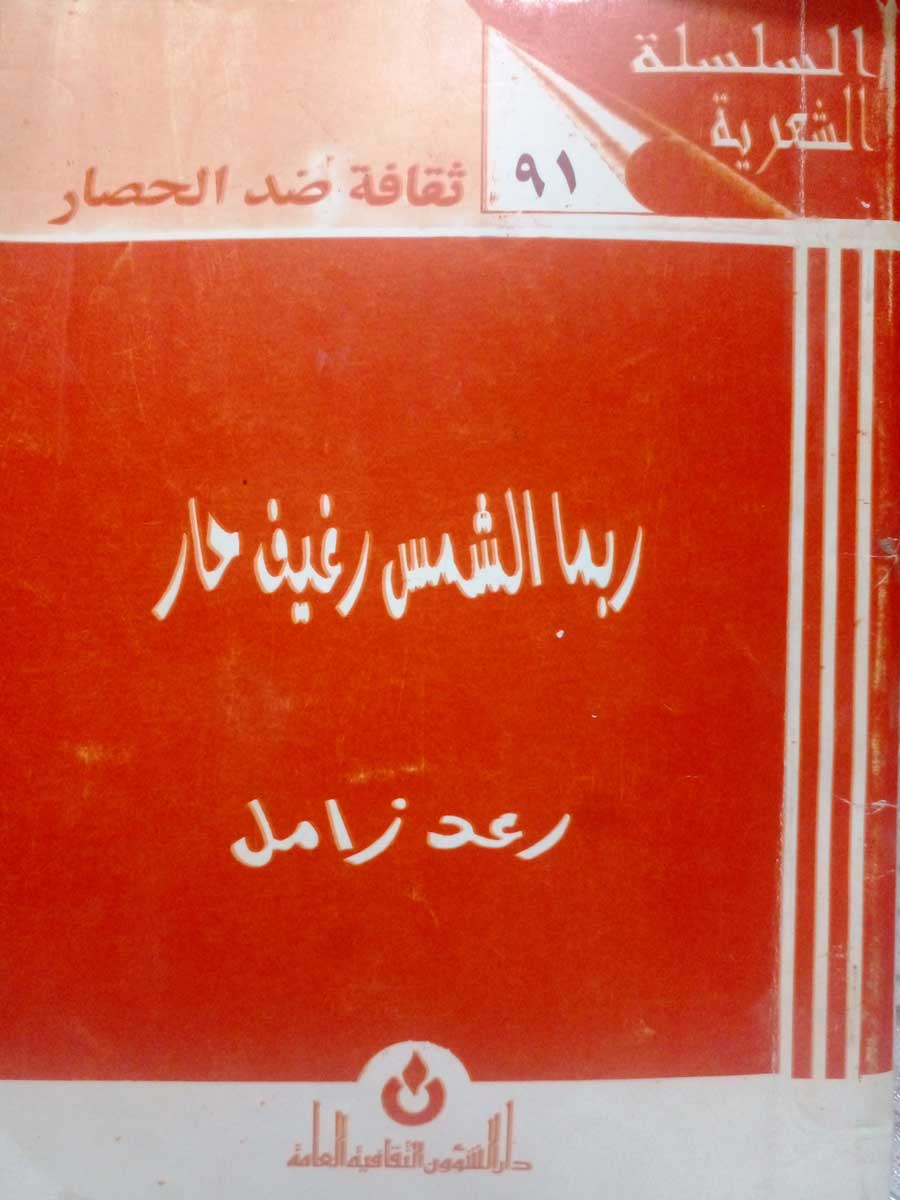

كراسة "ربما الشمس رغيف حار" – 48 صفحة من القطع الصغير - أولى إصدارات الشاعر رعد زامل عن دار الشؤون الثقافية / سلسلة ثقافة ضد الحصار - بغداد /2002، حفلت بمفردات الطبيعة المتنوعة التي استلهم منها مفردات متنوعة واتخذ منها أقنعة، ليعبر من خلالها عن الذات وهواجسها وإرهاصاتها، استعارة وتشبيها مقارنا ومحاكيا ما بينها وبين أناه ليتطور هذا التقارب في بعض النصوص إلى ما يشبه الحلول أو التماهي ليكشف من خلاله عن أفكاره وآرائه في الحياة وتمظهراتها واشتباكه اليومي معها منتجا نصوصا فارقة تميزت بلغتها الواضحة والمختزلة في بناء الصورة الشعرية.

يستهل زامل مدونته الشعرية بنص (تنويه) وفيه يقوم باستدعاء إحدى مفردات الطبيعة (الوردة) بوصفها رمزا جماليا ليمارس معها لعبة الشعر حيث يقرن الشاعر ذاته مع الوردة بصورة غير مباشرة، مقارنة مثيرة للتفكير، مصورا في مقطعين شعريين متناظرين مشهد اغتيال الجمال والعطاء الخلاق في بيئة معادية موبوءة بالكراهية "لم يحددها ولكننا سندرك بعد القراءة بالتأكيد أنها منظومة السلطات الحاكمة".

في الصورة الأولى ومع تعاطف المتلقي مع الوردة بصفتها رمزا للجمال والبهجة إلا أنه قد يغض الطرف ويعذر الجاني مبررا جريمته المتمثلة بقطفها، ومن منا لم يقطف وردة أغراه جمالها وحرضه عطرها الفواح لنيلها واحتكارها! لعب الشاعر هنا بمهارة تمثلت باستلال صورة الوردة من الطبيعة واعتمادها شريحة أو قناعا شفافا ليرينا من خلالها الصورة الأخرى الصادمة والأعمق لاقتلاع الجمال والمتمثلة بمشهد اغتيال الشاعر الذي شارك الوردة في الجريمة، هي أطلقت عطرا وهو أنشد الكلمات:

"لكن الفجيعة أن تذبح الوردة

ولا شيء يبرر سفك دمها

سوى العطر

...........................

أن يلقى حتفه الشاعر

لا شيء أيضا يبرر سفك دمه

سوى الكلمات"

هذا الاقتران مع مفردات الطبيعة يقترب في نصوص أخرى، كما أسلفنا، إلى حدود التماهي، فهو إذ ينهل من الطبيعة أشياء، تكون اختياراته قصدية مقننة وموفقة - شجرة، طائر، فراشة.. الخ – لتوائم ما يريد تمريره عبرها من أفكار بعد شحنها بطاقة الشعر الخلاقة وإطلاقها في مشهدية اللوحة الشعرية كشافا مضيئا لإنارة ما يمور في دواخله، يقول في نص "بشاعات":

"ثمة فراشة نازفة

هذه الفراشة

- وقد قدر لها أن

تموت بشظية –

سأرفعها بيد ذابلة

وأعيدها إلى الله

فهي روحي

التي ترفرف

بأجنحة مزقتها الصواريخ"

شكلت الـ"أنا" مركزية فاعلة وجلية في نصوص "ربما الشمس رغيف حار" وقد لجأ الشاعر إلى شطر أناه إلى قسمين واستعار من الطبيعة ما يتناغم مع كل منهما فمثلا نجده يستعير الشجرة لتمثل جسده باعتباره وعاء وشكلا لأناه لا يختلف عن باقي أشكال الحياة المنظورة في الطبيعة في العديد من الوظائف والصفات، أما قسم أناه الثاني "الروح" روح الشاعر الفنان، فهي حتما تتمايز عما يجاورها من أرواح، قلقا وإرهاصات حسا واعيا وأحلاما وتوقا ملازما للسمو الروحي، فاستعار لها ما يحاكي حالاتها المختلفة فجاءت استعاراته متباينة بتباين أحوالها "عصفور .. فراشة.. الخ" ولكنها تشترك جميعا بميزة التحليق (الأجنحة) كرمز دلالي يشير إلى جذر يجمعها مع الروح في علاقتهما بالسماء فضاء للقيمة الروحية.

بما يؤكد حضور وعي الشاعر وهو ينتقي استعاراته بشكل ذكي ومتقن لتضاهي ما يستعير له وشحنها بقيم ثابتة ودلالات مقننة، بحيث كانت تشير لذات المعاني أينما وردت في ثنايا النصوص ليتماهى معها داسا جسده الطري تحت لحاء شجرة مخبأ روحه الغضة بين أجنحة مرفرفة، إلى الحد الذي تلاشت فيه الحدود بين المستعار منه "الطبيعة" والمستعار له "الشاعر" ليصرح بوضوح في نص "علاقتي ببتهوفن":

"تسقط شجرة شاحبة

فنسمع صوت ارتطام وعويل

أقول: لا تفزعي يا أمي

إنها حياتي"

ونلاحظ ذلك أيضا في نص "بشاعات":

"ثمة فراشة نازفة

هي روحي التي ترفرف"

كما سعى الشاعر لإسقاط ظلال موضوعة صراع الثنائيات (الخير والشر – النور والظلام ..الخ) على مكابدات أناه فقدمها لنا مسالمة مضاءة بكل قيم الخير محبة بريئة نبيلة في حين أشار للضد بصورة غير مباشرة مكتفيا بالشواهد التي يفرزها ذلك الضد المظلم الشرير كما في نص "نوافذ":

"وها هي الأشجار فيّ

تجوب الشوارع

وتلتقط طعامها

قبل الصباح

تعود وهي محملة بالحشرات "

الملفت في علاقة الشاعر بالطبيعة في هذه النصوص أنه استلهم منها صورها الهادئة وأشيائها الوديعة ولم يقترب من صورها الجامحة العاصفة الثائرة. ربما ليفصح عن طبيعة شخصيته المسالمة الوديعة والمستلبة في آن وهذا ما نستشفه من نصوصه التي عرج فيها على عوالم طفولته المسورة بالقهر والإحباط والتعاسة، يستذكرها فيتمنى لو أنه بقي جنينا لا يعي شيئا في رحم الأم ملاذه الآمن كما يشير في نص "بقامتي أسند الأشجار":

"غداة كنت

أهرول:

بين المشيمة والرحم

ركلني أحدهم بقسوة

حينها مرغما ولدت

وكان ينبغي أن أظل

ملتصقا بالعتمة"

مخالب بؤس الطفولة حفرت ندوبا عميقة في روح الشاعر وأشواك حرماناتها ما تنفك تخز ذاكرته فينزفها كلمات تقطر أسى في نصه المعنون "قبعة" عل بوحه يمحو ذكراها من رأسه:

"كلما تذكرت طفولتي

بين برك الحليب

والمستنقعات

بل كلما

تذكرت العزلة في المزابل

تضج غيمة من ذباب

ذباب...ذباب

ذباب يلوث الذاكرة

أووووه

متى أخلع

هذا الضجيج من رأسي

وارتدي قبعة النسيان"

تراكم هذه الشجون والذكريات المرة ومعاناة الشاعر في حياة محاصرة بالقنوط والحرمان انعكست على مضامين نصوصه في هذه المجموعة الشعرية فجاءت صورها مغشاة بالكآبة محتقنة بالشكوى والأنين وها هو يختتم مدونته برثاء نفسه بعد أن تملكه اليأس تماما:

"رثاء"

"هكذا يموت الشاعر

ولا أحد يندبه

سوى الفراشات

لاسيما تلك الفراشة

التي هم بها

وهمت به

ثم تركها عذراء

تتسكع دونه في الحديقة"