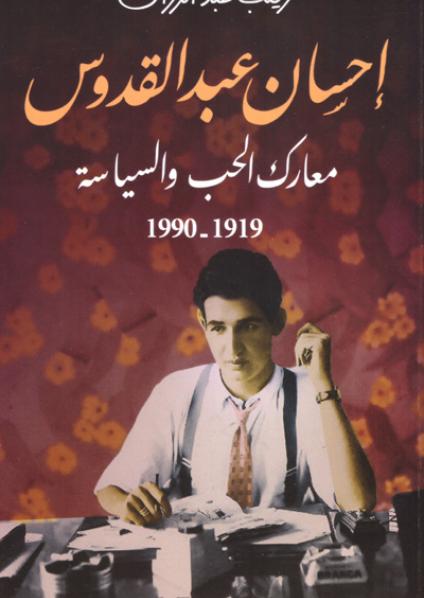

أحسان عبدالقدوس ابن العصر الليبرالي

بإهدائين تستهل زينب عبدالرزاق كتابها "أحسان عبد القدوس معارك الحب والسياسة"، الصادر عن الدار المصرية اللبنانية؛ الأول إلى وحيدها، والثاني هو إهداء صلاح جاهين لأحسان عبدالقدوس وفيه يقول:

"الكاتب المصري صَحَّا شعبنا النعسان

وعلمه كلمة الحرية والإنسان

وكلمة الثورة أهداها لكل لسان

عاشت بلادنا، وعاش الكاتب المصري

وعشت للشعب كاتبًا مصريًا، يا أحسان"

وفي تقديمها للكتاب تقول المؤلفة نقلًا عن أحسان عبدالقدوس:

"كلما ارتقى الإنسان كان أكثر حرصًا على أن يواجه الحقيقة بنفسه، وكلما ظل متأخرًا، استمر يهرب من الحقيقة، وهي تلاحقه إلى أن تنتصر عليه".

ولهذا وصفت المؤلفة أحسان بأنه صاحب القلم الحر الذي أنشا مدرسة صحفية جديدة ومميزة، ولشدة حبه لوالدته رفض أن ينسب مدرسته لنفسه، وإنما نسبها إلى والدته السيدة "روزاليوسف".

وكانت مدرسته الصحفية هي مدرسة النقد السياسي والاجتماعي، مدرسة الدفاع عن الحرية والديمقراطية، والتصدي للتسلط والفساد والرجعية.

وكانت كتاباتها صحفية من أجل كل ما هو عام، تعالج القضايا السياسية والوطنية والاجتماعية المختلفة، ولم تكن بعيدة أو متعالية عن كل ما يمس مصالح فئات الشعب المصري.

والكلام عن أحسان عبدالقدوس يؤكد أنه كاتب لا يزال يعيش في وجدان الناس، ويثبت أمرًا أهم، وهو أن المجتمع لا يزال بحاجة إلى قلم أحسان، لا يزال بحاجة إلى: "الطريق المسدود"، "النظارة السوداء"، "أنا حرة"، "في بيتنا رَجُل"، "لا أنام"، "حتى لا يطير الدخان"،..، ..، " لأن المجتمع بعد أن أفاق إفاقة مؤقتة في الستينيات، عاد إلى التراجع منذ السبعينيات إلى الآن!

ولهذا، فهو يحتاج وتحتاج الأجيال الجديدة إلى ضخ المزيد من قوى الدفع للتقدم الإنساني والاجتماعي، والتقدم في العلاقات الإنسانية للخروج من النفق المظلم.

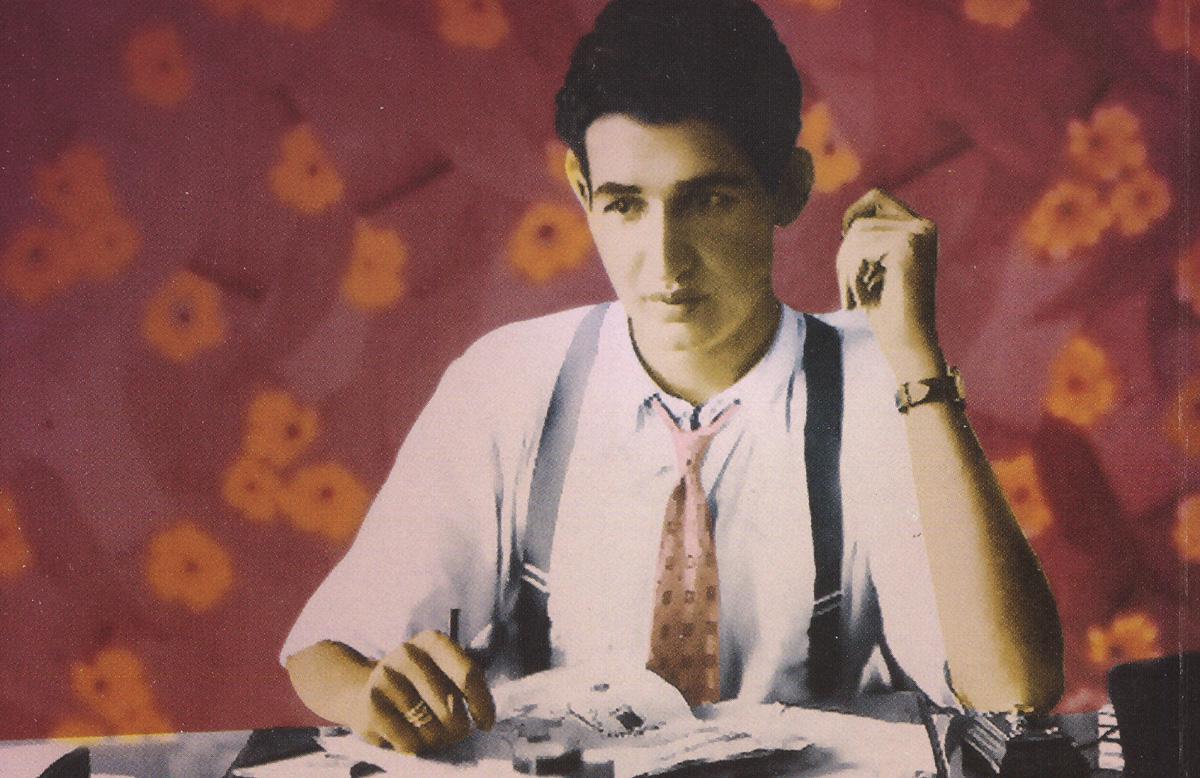

أحسان عبدالقدوس كان يمتاز برقة وحساسية شديدتين، وعندما تراه لا تُحس أن هذا الرجل يستطيع أن يقف في وجه الطغاة، وأنه بجانب كفاءته الصحفية والفكرية كان مرضِعًا للفن والأدب

لم يكن أحسان محققًا صحفيًا، أو كاتب مقال صحفي، أو رئيس تحرير، أو صاحب جريدة، أو صاحب رأي، أو كاتب رواية، وإنما كان كل هؤلاء مجتمعين. ومما زاد من تأثيره تلك الحملات الدائمة على قلمه وعقله وفكره.

قيل عن أحسان عبدالقدوس إن يكنب "أدب فراش"! وينبغي علينا هنا أن نوضح أن العقاد هو قائل ذلك، ولكنه كان يقصد أن كتابة أحسان عبدالقدوس، كتابة خفيفة تصلح للقراءة قبل النوم. ولكن الذي شاع هو أن كتابات أحسان جنسية، مثيرة للغرائز، وتحض على الرذيلة. ولعل الذين قالوا ذلك، ورددوه كثيرًا، لم يقرأوا أـدب أحسان، ولم يفهموا أنه كان يعرض الأزمة الاجتماعية داخل الأسرة، وفي نفسية المرأة، وعلى الأخص لدى الفتيات المراهقات، ويتناول العلاقة بين الأولاد والبنات، وكان يفعل ذلك ليثبت براءة العلاقة بين الجنسين، وبراءة العاطفة التي يسميها الناس "الحب".

وأحسان عبدالقدوس لم يكن يخجل من الحب، بل إنه كان يختتم حديثه الإذاعي المسائي في "إذاعة البرنامج العام" من القاهرة، بعبارة "تصبحوا على حب".

ومن عناوين موضوعات هذا الكتاب: "بين تَدَيُن الجد وتحرر الأم"، "ملهمتاه: الأم والزوجة"، "أحسان في دهاليز السياسة"، "صانع الحب والحرية"، "فضفضات في رسائل"، "بطلات أفلامه"، "أديب سبق عصره"، "اليهود في عين أحسان"، "الرحيل".

إذًا، فنحن أمام شخصية متعددة الأوجه، ناجحة، ولامعة في كل ما قامت به أو أبدعته، سواء بالقلم أو على مقعد الإدارة.

وإذا كنت قد بدأت بكلمة صلاح جاهين عن أحسان عبدالقدوس، فأثني بكلمة نجيب محفوظ، زميل التجربة والكفاح الذي انتهى به وبأحسان الأمر لأن يكونا زميلين في الطابق السادس من مبنى جريدة "الأهرام". لقد قال نجيب محفوظ عن أحسان إنه "طليعي في فنه"، وقال أيضًا: "هو قاسم أمين الأدب العربي".

أما الغريب في شخصية أحسان وهو ما لا يستطيع أن يفسره أحد، فتلك الطاقة القادرة على العمل لفترات طويلة بلا كلل؛ فهو نهارًا في مكتبه في "روزاليوسف"، أو في "دار أخبار اليوم"، أو في "الأهرام"، وليلًا يظهر في أحد المسارح، أو في الأوبرا يشاهد عرضًا للباليه أو أوركسترا سيمفوني.

فكيف كان يأتي بهذه الطاقة المتجددة؟

لعل السبب الوحيد يكمن في أنه كان عاشقًا ما يعمل، محبًا للحياة ومنظمًا؛ فهو يجري الأحاديث في مكتبه، ويذهب إلى ماسبيرو لتسجيل برنامج تليفزيوني، أو سهرة، أو يتوجه لأحد استوديوهات الإذاعة، إن لم يكن في أحد العروض السينمائية.

فكيف كان أحسان يجد الوقت ليكتب هذا الصرح من الروايات؟ ومتى كان يفكر؟

هذه الأسئلة المشروعة لا تفسرها إلا الموهبة الفذة والقدرة الرائعة على الاستمرار في العمل. ولا ينبغي لنا أن نظن أن حياة أحسان عبدالقدوس كانت مفروشة بالورود؛ فالرجل عانى معاناة كبيرة، ولكنه كان دائمًا أقوى من أعدائه.

فقد تعرض للاغتيال في عهد الملك، بعد حرب فلسطين سنة 1948 لأنه تجرأ وفتح ملف "قضية الاسلحة الفاسدة"، وحينما قامت الثورة وكان زعيمها صديقًا لأحسان لم يغنه ذلك عن التعرض لمحاولة اغتيال، بل وللسجن لأنه كتب مقالة عن "الجماعة السرية التي تحكم مصر".

وأكثر من ذلك أنه تعرض للاغتيال سنة 1968 وقد قال عن ذلك الحادث: "حين خرجت من شقتي بالعمارة التي أسكن فيها بالجزيرة، وفي الشارع الهادئ المطل على النيل، اندفعت إحدى السيارات بشكل جنوني، وانحرفت عن مسارها متجهة نحوي في سرعة مخيفة. وتلك السرعة المجنونة نجحت في شَلّ تفكيري وحركتي، بحيث بقيت واقفًا مكاني.

وكانت سرعة السيارة وقوة الضربة كافيتين تمامًا للقضاء عليّ قضاءً كاملًا، ولكن كان للسماء رأي آخر يختلف عما دَبَّره خصومي الذين كانوا وراء محاولة اغتيالي والتخلص مني. وعندما عاد إليَّ وعيي وجدت نفسي في المستشفى مصابًا بإصابات بالغة الخطورة، وظللت طريح الفراش لمدة ثلاثة شهور".

لقد تعرض أحسان لمحاولات قتل كثيرة؛ قبل الثورة وبعدها، ولكن الله نجاه من الموت ليعيش ويكتب. ولم تتوقف محاولات خصومه عن التنكيل به؛ قبل هزيمة يونيو/حزيران 1967 أو بعدها، فبعد أن تم تأميم مؤسسته الصحفية، وعُين أحسان عبدالقدوس في دار "أخبار اليوم" رئيسًا للتحرير، وكان محمود أمين العالم رئيسًا لمجلس الإدارة، فإذا به يبلغ أحسان، فجأة، بقرار نقله إلى دار "روزاليوسف" التي كان مالكها!

فغضب أحسان، وثار، وقال: "أرفض أن أكون لعبة في يد من يلهو بها، ويطوّحها حيثما شاء، فقررت أن أمكث في بيتي ممتنعًا نهائيًا عن الكتابة، لأنني كنت واثقًا في أن الضربة التالية بعد صدور القرار بطردي من "أخبار اليوم"، ستمتد إلى مدى أبعد".

وفي موقع آخر من الكتاب تشير المؤلفة إلى أنه كان شريكًا لزوجته في حياتهما المشتركة عقليًا وعاطفيًا، ولذلك فقد قال لها إنه يفكر معها بصوت مرتفع في الأسلوب الذي سيتبعه خصومه للتخلص منه؛ وهل سيدسون له السم في الطعام؟ أم سيتخلصون منه برصاصة طائشة في الظلام؟

وكان أن تحققت نبوءته بمحاولة اغتياله يوم 4 أبريل/نيسان سنة 1968 في حادث السيارة "إياه". إن حادثة واحدة مما مر بها أحسان كانت كافية لتلقنه درسًا في "المشي جنب الحيط"، بل "في الحيط" إن أمكن ذلك، لأنه لم يكن عضوًا في تنظيم سري يحميه كأحد التنظيمات الشيوعية أو الدينية اليمينية، وإنما كان نسيج وحده، ذاتًا رفيعة المقام، واسعة الإدراك لما يحيط بها من تحديات، ولها من الجرأة ما يجعلها تقبل التحدي دون ادعاء بطولة.

إنها عينة من كلمات أحسان التي لم يكتبها في الروايات، ولكن في الأحاديث الصحفية والمقالات والتي يقول فيها رأيًا يرى أنه يخدم وطنه، ولكن البعض كانوا ينظرون إليه على أنه يريد أن يهدم النظام!

وللعلم، أحسان عبدالقدوس كان يصلي الصلوات الخمس يوميًا، وكان يقول إنه يفعل ذلك لإراحة قلبه، وطمأنة نفسه، وليس رئاء لأحد، ولكن أحسان كان في نظر الكثيرين نموذجًا للانحلال!

وربما يرجع ذلك إلى أن جرأته لم تقف عند المجاهرة بآرائه، والدفاع عن أصحاب الآراء؛ ومن ذلك أن "روزاليوسف" نشرت سلسلة مقالات للدكتور مصطفى محمود حول "فلسفة الدين"، فاعترض عبدالناصر عليها بشدة. واعتبر أنها تحمل طابعًا إلحاديًا، وألقى المسئولية على عاتق رئيس التحرير أحسان عبدالقدوس، فأوقف أحسان نشر المقالات وبعث رسالة إلى عبدالناصر يذكر فيها أنه ليس بملحد.

ولقد كان لأحسان مناصرون كثيرون من جمهور القراء، ومن كبار الكتاب، وأذكر مثلًا مقولة لطفي الخولي: "إن أحسان عبدالقدوس بالنسبة لنا نحن تلامذته في مدرسة روزاليوسف، كتاب كبير بفصول متعددة لشخصية ثرية غاية الثراء في الصحافة والسياسة والأدب، وفن التعامل مع المادة البشرية في الحياة.

ويحتار المرء أن يختار من هذا الكتاب فصلًا أو فصلين، ولكني أستطيع أن ألخص ما أريد أن أقوله من قراءة أحسان عبدالقدوس في ثلاث نقاط بإيجاز شديد:

إننا مع أحسان أمام مدرسة في الصحافة خلق منها منبرًا يلتقي ويقف عليه جميع القوى في الساحة السياسية المصرية منذ الأربعينيات، وأن أحسان عبدالقدوس كان يمتاز برقة وحساسية شديدتين، وأنت عندما تراه لا تُحس أن هذا الرجل يستطيع أن يقف في وجه الطغاة، وأنه بجانب كفاءته الصحفية والفكرية كان مرضِعًا للفن والأدب.

هذا هو أحسان عبدالقدوس صاحب معارك االحب والسياسة.. ابن العصر الليبرالي الذي صنع الحرية وشجاعة الرأي.