محمد عبدالفتاح: السينما التجريبية العربية تمرد الرؤية على أنقاض النسق السائد

تُعدّ السينما التجريبية إحدى أكثر الأشكال البصرية جرأة ومغامرة، إذ تتجاوز التقاليد السردية المألوفة لتعيد اختراع اللغة السينمائية ذاتها. ظهرت في الغرب منذ بدايات القرن العشرين، متقاطعة مع الطليعة الفنية الأوروبية والحركات الحداثية، من الدادا والسريالية إلى البنيوية وما بعدها، فكانت مختبرًا للابتكار الجمالي والمعرفي، ومجالًا لتفكيك الأطر التي كرّسها خطاب السينما الكلاسيكية.

وإن كانت السينما التجريبية عالميًا قد وجدت فضاءها الخاص داخل المعاهد والمختبرات والمهرجانات، فإنها في العالم العربي ظلّت حقلًا هامشيًا، غير مؤطّر مؤسسيًا ولا مقبول جماهيريًا، ولم تتكرّس إلا عبر مبادرات فردية متفرقة، غالبًا ما وُوجهت بالتجاهل أو الإقصاء.

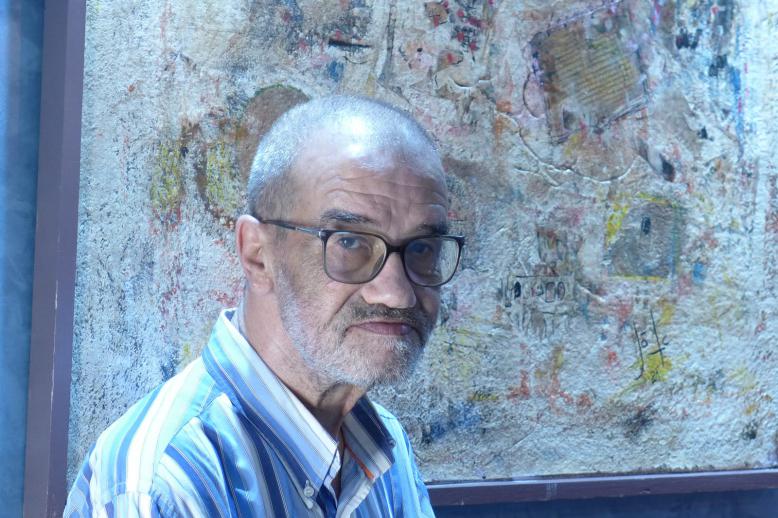

هنا، تكتسب محاولة الباحث المغربي د. محمد عبدالفتاح في كتابه "خطاب التجريب في السينما العربية" الصادر عن دار خطوط وظلال، أهمية مزدوجة، فهو من جهة يؤسس لنقاش نقدي رصين حول مفهوم التجريب في السينما العربية، ومن جهة ثانية يرصد بدقة تحوّلات هذا الخطاب في سياقات عربية متعددة، متتبعًا ملامح الجدل الإبداعي والفكري الذي فرضته السينما التجريبية بوصفها فعلًا ثقافيًا مقاومًا، يسائل السائد، ويفكك النسق، ويصنع المعنى من خارج القوالب الجاهزة.

ومن ثم، يتتبع الكتاب تحوّلات الخطاب السينمائي العربي من زاوية التجريب، شكلًا ومضمونًا، محلّلًا تجارب السينما في مصر، وسوريا، ولبنان، والمغرب، والعراق، وفلسطين وغيرها. ويقدّم المؤلف قراءة موسّعة تُعلي من شأن السينما التجريبية بوصفها فعلًا ثقافيًا مقاومًا، يسائل السائد، ويفكك النسق، ويقف ضد الهيمنة البصرية والسياسية والفكرية التي تطبع السينما التجارية أو الرسمية.

في مدخل مشروعه، يرى عبدالفتاح أن التجريب في السينما العربية ارتبط ببعض المحاولات، التي تباينت قيمتها الفنية داخل القطر العربي الواحد، كما تفاوتت بين البلدان العربية. ومن كل التاريخ السينمائي العربي تبرز أسماء لمخرجين قلة في تعدادهم، ينضاف إلى قلتهم ندرة إنتاجهم. وباستثناء من واظبوا على حضورهم وغنى إبداعهم، فإن أغلب المخرجين لم يتجاوز عدد أفلامهم أصابع اليد الواحدة، مع تسجيل تفاوت في قيمتها الإبداعية، إذ إن بعضهم، رغم تصويره أفلامًا كثيرة، فقليل من أفلامهم هو الذي يظهر بقيمة فنية تجعل منه فيلمًا تجريبيًا.

يطرح عبدالفتاح سؤالًا جوهريًا: ما هو التجريب؟ ويجيب بأن التجريب ليس انحرافًا عن الشكل، بل هو اقتحام فني طويل مظلم لا يعهده الضوء، تلاشت ملامحه ولم تؤدّ في غالبية الاحتواءات التي وُجّهت له معلومة، بفعل المبادرات القليلة جدًا للسينمائيين العرب في هذا المجال. ويصفه بأنه مسار محفوف بالمخاطر، محكوم بـ"قانون المقاومة" الذي يفرض على المبدع التسلّح بقيم الممانعة في مواجهة السينما السائدة. ثم يتساءل: لماذا التجريب؟ وهنا يُحال القارئ إلى البنية الثقافية والمؤسساتية للإنتاج السينمائي في العالم العربي، حيث يُطرح السؤال بوضوح "هل الخلل في مؤسسة/ مؤسسات السينما وشرذمتها بين القطاع العام والخاص؟ أم في الثقافة السينمائية السائدة المحاصرة بأنماط شتى من التعريب في البلدان العربية؟ هل هو في الإبداع والإبداعية؟ أم في التقنيات؟ أم في الأشكال والقوالب".

ويؤكد أن ولوج مسار التجريب في السينما العربية شبيه بـ"الدخول في سرداب طويل مظلم، لا يعبر منه الضوء إلا لمامًا، أو نفق لا يؤدي في أغلب الأحوال إلى وجهة معلومة، بفعل المبادرات القليلة جدًا للسينمائيين العرب في هذا المجال. فالسينما العربية يبدو أنها شدت رحالها عن وعي وقناعة نحو صنف معين من السينما، هو النوع الموجّه الاستهلاكي الجماهيري السريع".

ويوضح عبدالفتاح "خلافًا لما هو عليه الحال في السياق الغربي، يفضي بنا البحث في الوضع الذي توجد فيه السينما العربية إلى سلسلة من الأسئلة المتشابكة عن مكمن الخلل: هل هو في مؤسسة/ مؤسسات السينما وتشرذمها بين القطاع العام والخاص؟ أم في الثقافة السينمائية السائدة المحاصرة بأنماط شتى من "التعريب" في البلدان العربية؟ هل هو في الإبداع والإبداعية العربيين، المحاصرين بين أنواع شتى من الرقابة: ذاتية يمارسها المبدعون على أنفسهم، ومجتمعية عبارة عن قيود رقابية يفرضها المجتمع العربي في وجه الإبداع، ومؤسساتية تمارسها الجهات السينمائية الرسمية، الوصية على إدارة الفعل السينمائي في البلاد العربية؟ أم في التقنية السينمائية وحدها؟ أم في جماليات الكتابة وطرائق السرد، والموضوعات المطروقة في السينما؟ هل هو في الأشكال والقوالب؟ أم في اللغة السينمائية المتداولة في عالم السينما؟ أم في عناصر السنن الثقافي بشكل عام؟".

ويشير إلى أن السينما التجريبية محفوفة دومًا بمآل السينما التي في السياق العربي ينتهي في غالب الحالات إلى النكوص والتراجع، وأحيانًا إلى الاختفاء، ومحكومة على الدوام بقانون المقاومة. وينتقل بعد ذلك إلى رصد إكراهات الواقع الفني، "إن تأملنا للشكل الذي أخذه خطاب التجريب في السينما يجعلنا نقف عند حجم الإكراهات التي يعيشها المبدع السينمائي في الوطن العربي؛ إذ كيف يمكن تحقيق شروط تواجد هذا النوع من السينما ونجاحه في سياق عربي مثقل بالإكراهات التي تحيط بالواقع الفني، وتحبط كل محاولة جادة لتأسيس وعي سينمائي جديد؟".

يبرز عبدالفتاح الفارق بين السياق العربي والغربي، فيكشف أنه "في السينما الغربية تستطيع الأفلام التجريبية، رغم المعيقات، أن تضمن تواجدها وعرضها في الصالات السينمائية، وأن تحقق عائدات مهمة، وهامش ربح يعود فضله إيجابًا على مخرجيها، الذين يستمر أغلبهم في إبداع سينما من هذا النوع إلى مراحل متقدمة من أعمارهم. بل تستطيع هذه الأفلام أن تتنافس في أكبر التظاهرات السينمائية القارية والعالمية، وتتحصل على جوائز مهمة، ويحوز مخرجوها المجد والشهرة. أما في السياق العربي، فإن تواجد السينما التجريبية محفوف دومًا بمآلات هذه السينما، التي تنتهي في أغلب الحالات إلى النكوص والتراجع والاختفاء، ومحكومة على الدوام بقانون المقاومة، الذي يفرض على المبدع التلح بـ"قيم الممانعة" في وجه سينما تجارية مكرّسة، لا ترى من الجمهور سوى رقمه، ومن السينما سوى تسلية فارغة".

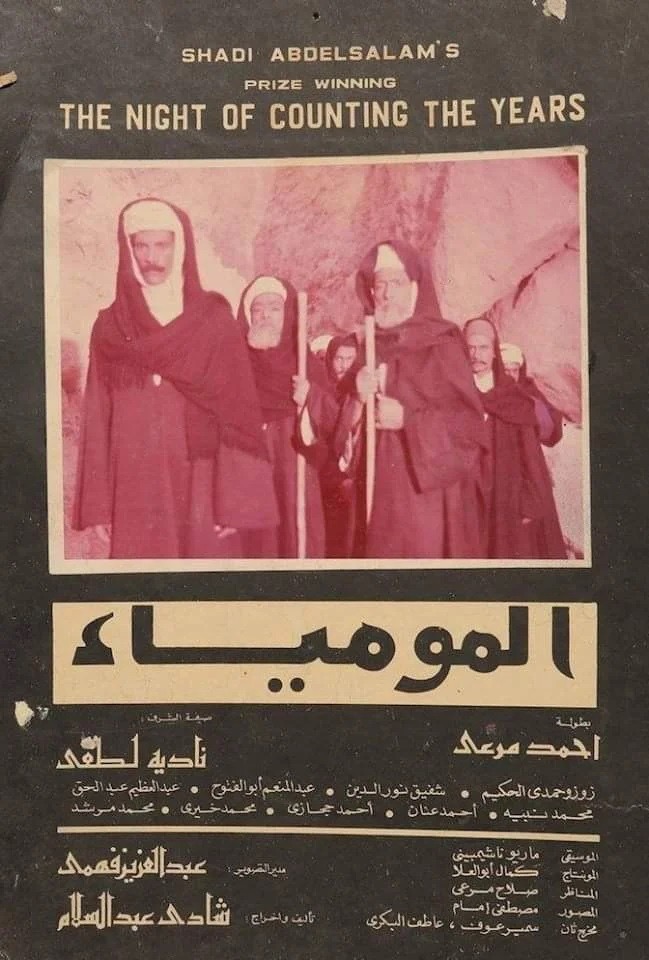

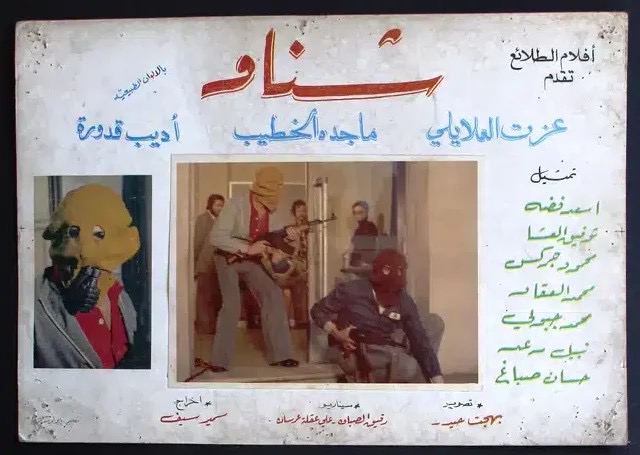

ويستعرض أبرز التجارب السينمائية التي احتضنت هذا التوجه انطلاقًا من مصر، حيث يُبرز فيلم "المومياء" لشادي عبدالسلام بوصفه ذروة التجريب ولا زال إلى اليوم إحدى القمم التي بلغها الخطاب التجريبي العربي، ليس فقط على مستوى الشكل، وإنما في وعي التجربة، إذ لا يخفى ما في هذا العمل من بوح شعري وتأمل بصري منحوت في صخر الذاكرة التاريخية". كما يبرز نموذج يوسف شاهين مؤكدا أن شاهين ينفرد في تحقيق نموذجه المتفرد، الذي طبع به تاريخ السينما المصرية، بحضوره الواعي في المهرجانات العالمية، وبغزارة مفاهيمه، فقد أوصل مصر إلى العالمية بأعمال حققت تجاوبًا مهمًا، وجسدت تجربة سينمائية واعية باختياراتها الفنية ومقاربتها الجديدة.

ولوج مسار التجريب في السينما العربية شبيه بالدخول في سرداب طويل مظلم، لا يعبر منه الضوء إلا لمامًا

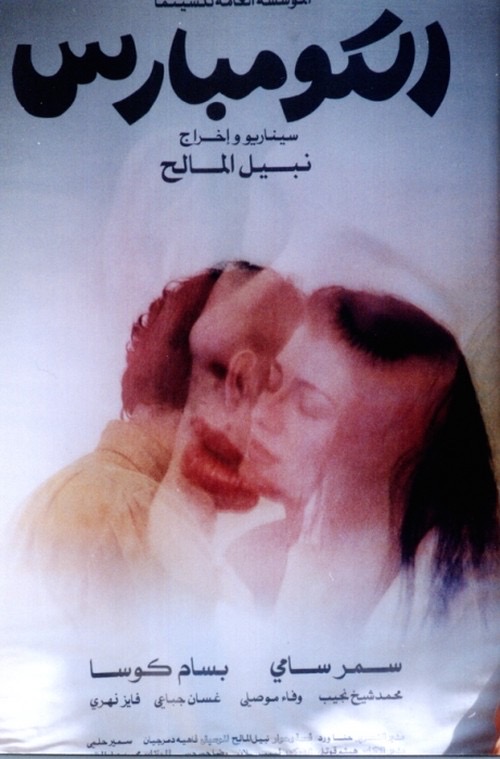

ومن مصر إلى سوريا، حيث يبرز دور المؤسسة العامة للسينما، تلك التي "احتكرت الحقل السينمائي السوري لعقود، وحاولت أن تؤطر التجريب ضمن تصور رسمي، لكنها لم تستطع أن تكبح محاولات التعبير الشعري والوثائقي لبعض المخرجين الذين وجدوا في التجريب حيلة فنية للبوح خارج الأدلجة الصارمة. وهنا يسلط الضوء على أسماء مثل محمد ملص، قيس الزبيدي، نبيل المالح، وسمير ذكرى، الذين قدموا إسهامًا فنيًا على مستوى عالٍ بلغت بعضه شأنًا عالميًا في تاريخ السينما السورية".

ويركز من لبنان على تجربة جان شمعون، قائلًا "لا شك في أن جان شمعون اشتغل على بلورة ذاكرة جماعية بديلة، تعبّر عن شعب مسحوق ومقموعة ذاكرته، لذا كان الاشتغال البصري يحمل طابع الحفر في الوجدان اللبناني، في محاولة لتجاوز السرديات الرسمية".

أما العراق، فقد أوضح عبدالفتاح أن السينما العراقية عرفت قدرًا مهمًا قبل مخرجيها في بيئتها السينمائية، وتعاطيها مع رؤية محلية على صعيد الكتابة والتنمية والتنفيذ، وتم تجسيد إبداعيتهم في ارتياد أفق تجريبية سينمائية. يتوقف مع تجربة الثمانينيات من خلال المخرج فيصل الياسري وبحثه عن جماليات سينمائية خاصة على مستوى الصورة والطرح الفني كما في فيلمه بابل حبيبتي، ومن التسعينيات فيلم المخرج عبدالهادي الراوي افترض نفسك سعيدًا الذي يعد أجرأ فيلم كوميدي قدمته السينما العراقية.

ورأى أن الجيل العراقي الجديد الذي ظهر نهاية التسعينيات، فهو جيل التجريب في السينما العراقية وتميز بكسر للحدود التقليدية، واهتمام بالهمّ الذاتي والهوية، حيث خاض غمار التأسيس لسينما تجريبية. وتوقف مع المخرجة سولين يوسف وفيلمها "بيت بلا سقف"، "فيه أدارت المخرجة بنجاح لافت جماعة من الممثلين الكومبارس الذين لم تكن لهم تجربة الوقوف من قبل أمام عدسات الكاميرا، فضلًا عن ممثلي الأدوار الرئيسة الذين تعلموا الكوردية من أجل الفيلم، الذي تقول المخرجة عنه إن اختيار ممثليه كان مرهقًا جدًا واستمر عامًا كاملًا تقريبًا".

أما المغرب، فأشار عبدالفتاح إلى أن السينما المغربية لا زالت في طور التشكل، وهي تميل غالبًا نحو التوثيق، ولكنها بدأت مؤخرًا تشتغل على مفردات محلية وذاكرة بصرية مغربية بلغة سينمائية بديلة، إذ ثمة نزوع واضح نحو خلق بنى سردية لا تتكئ على الحكي المباشر، بل على تكثيف الإيقاع البصري، وإعادة رسم العلاقة بين الصوت والصورة.

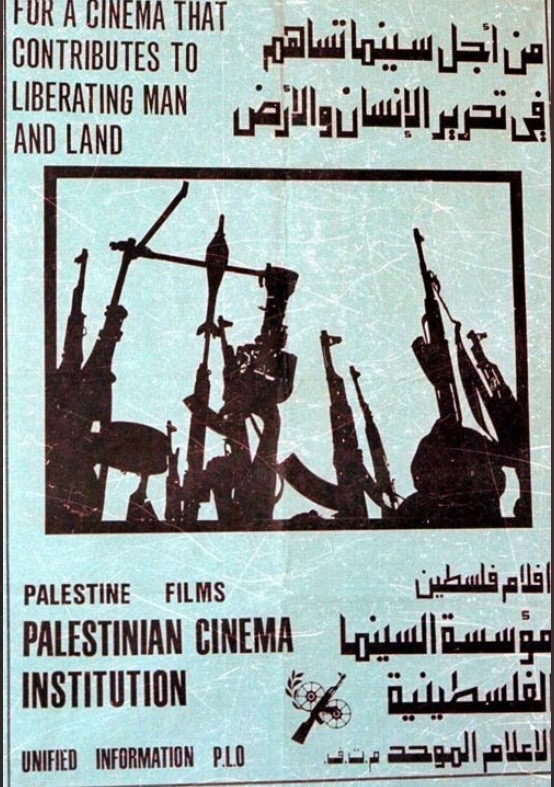

وخصّص عبدالفتاح فصلًا كاملًا للسينما الفلسطينية بعنوان "ملامح التجريب في السينما الفلسطينية"، تناول فيه ثلاثة مداخل رئيسية: مسألة التأسيس، الملمح الوثائقي، ثم الجماليات السينمائية، حيث رأى أن الفيلم الفلسطيني التسجيلي "لا للحل السلمي" الذي كان بمثابة مشروع لكل مصطفى أبوعلي وصلاح أبوهنود يعدُّ أول أفلام الانتفاضة الفلسطينية، وهو يحمل رؤية فنية وفكرًا سياسيًا مستقرًا، ورغم قراءته كصفة موروثة لهذه السينما، إلا أنه أحدث حراكًا كبيرًا في الساحة السينمائية.

وفي رصده للبواكير التأسيسية، يُبرز أهمية تجربة هاني جوهرية ومصطفى أبوعلي وسلافة جاد الله، حيث لفت إلى أن أفلامهما الأولى شكّلت تأسيسًا فعليًا للسينما الفلسطينية الملتزمة بالقضية، كما كانت تعبيرًا عن الذاكرة البصرية الفلسطينية، في زمن لم تكن فيه الكاميرا أداة توثيق فقط، بل أداة مقاومة.

وتوقف مع تجربة ميشيل خليفي، مشيرًا إلى أنه عمل على بلورة مشروع سينمائي فلسطيني جديد ومستقل، يخاطب فيه إنسان القضية، وليس القضية في مطلقها، ويمكن عدّ ذاكرة المكان أحد المحاور المركزية لعمله السينمائي والسردي الروائي، وجعل منها ركيزة جمالية وشعرية. ويذكر من أعماله عرس الجليل، الذي يعد أول فيلم روائي فلسطيني، وينتمي إلى ما يمكن أن نسميه "السينما السردية المنحازة"، وقد "نجح في تكسير البنية التقليدية للسرد، وصياغة خطاب بصري قائم على تقاطعات الحميمي والسياسي، والذاتي والجماعي".

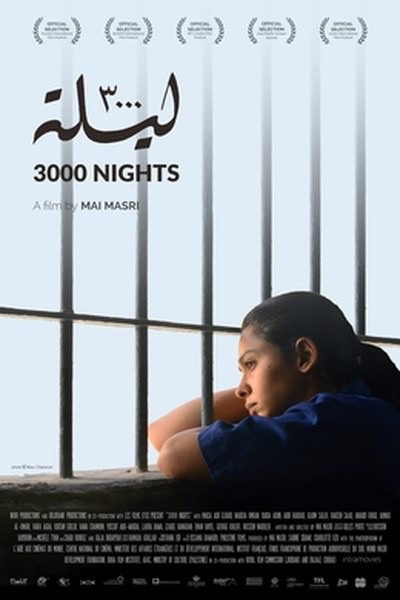

وأكد عبدالفتاح أن السينما الفلسطينية ارتبطت منذ نشأتها بالبعد الوثائقي، واعتُبرت واجهة للنضال ضد الاحتلال، وهو المنطلق الذي بُني عليه الوعي الجمالي فيها، وظلّ يؤسس لنوع خاص من التلقي، قائم على الذاكرة الجماعية ووعي الهوية. وتطرق إلى تجربة المخرجة مي المصري التي انشغلت بالقضية السياسية الفلسطينية من خلال كاميرتها الوثائقية، التي وثقت بها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم، وعرضت قضيته أمام العالم. ويعد فيلم "3000 ليلة ـ قصة حقيقية" أول الأفلام الروائية الطويلة لها، استوحت فكرته من تجربة حقيقية لمدرسة فلسطينية معتقلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي في الثمانينيات، تضع مولودها في السجن، وتناضل من أجل تربيته في مواجهة أقسى الظروف.

ويخلص عبدالفتاح إلى أن السينما التجريبية موقف، ورؤية، ومشروع في تفكيك السائد، وصناعة المعنى من خارج القوالب الجاهزة. ويؤكد في الختام أن "ضمن المشروع الرائد للسينما العربية، استطاعت بعض التجارب السينمائية، رغم قصر تجربتها، تطليق خطاب المؤسسة الرسمي، وتأسيس سياقات مختلفة، وعدم الركون إلى الأطر المرجعية التي تحكم الإبداع العربي، وخلقت لنفسها أفقًا مختلفًا، هو أفق تأسيس سينما جديدة على أنقاض نموذج سينما الدولة، التي وقفت عند الباب المسدود؛ فجاءت فيها النبرة التجريبية واضحة، وكانت اختيارات مخرجيها أكثر نضجًا وعمقًا، وعرفت كيف تساير منطق التطور الفني، لتؤسس تجربة سينمائية مغايرة عن سياق باقي التجارب العربية، وهو ما نجده قد تحقق – بنسب متفاوتة – في تجارب سينمائية، شهدت بلدانها نوعًا من الاستقرار السياسي، ممثلة في السينما المغاربية، في كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، وهو ما أقف عنده بالدرس والتحليل في كتابي القادم المتخيل الشعري في السينما المغاربية".