الوسط الثقافي المبني للمجهول

الثقافة في أي مجتمع تتحول وفق أنساقها النمطية إلى كيانات وقوالب ثقافية تتجذر في تراسلها التاريخي المجتمعي، وتملك بالتالي سلطة الهيمنة والاستحواذ وقوة التعاقب الزمني، ولذلك ليس غريباً أننا نجد إلى يومنا هذا في مقابل الثقافات ذات الآفاق الكونية الرحبة التي حققت فتوحات علمية ومعرفية مذهلة في شتى الاتجاهات من خلال إخضاعها لعملية "ختان" دائمة .

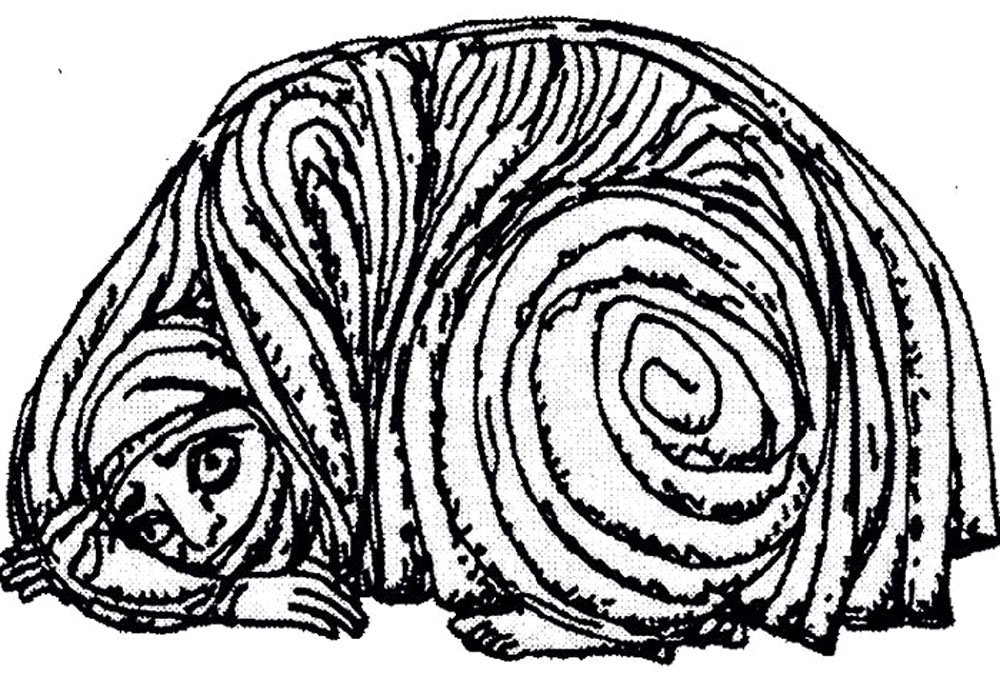

نجد في مقابلها ثقافات انغلاقية وماضوية وموغلة في السطحية والقشرية والقدرية لا تزال تصارع من أجل أن تحافظ على بقائها صامدة في وجه تلك التموجات الثقافية الجارفة لكل ما هو جامد وثابت وانغلاقي عن طريق ممارسة وتطبيق فعل (الشَبق) ثقافياً وهي عملية ربط رقاب النعاج هكذا تسمى (الشَّبْق)، والحبل الذي يُلَف على رقابها يسمى (الشِّباق). الشعوب تُشبَق أيضاً، بشباق يسمى (القانون).

وشباق الشعوب يُجدَل من حديد ونار، لتنصاع وتقبل بؤس مصيرها. إحدى أهم أدوات هذه العملية هي الثقافة وتقليص دور المثقف وتحويله لإداة تعبوية مجردة من أي نزعة أخلاقية أو واجب اللهم مصالحها الشخصية.

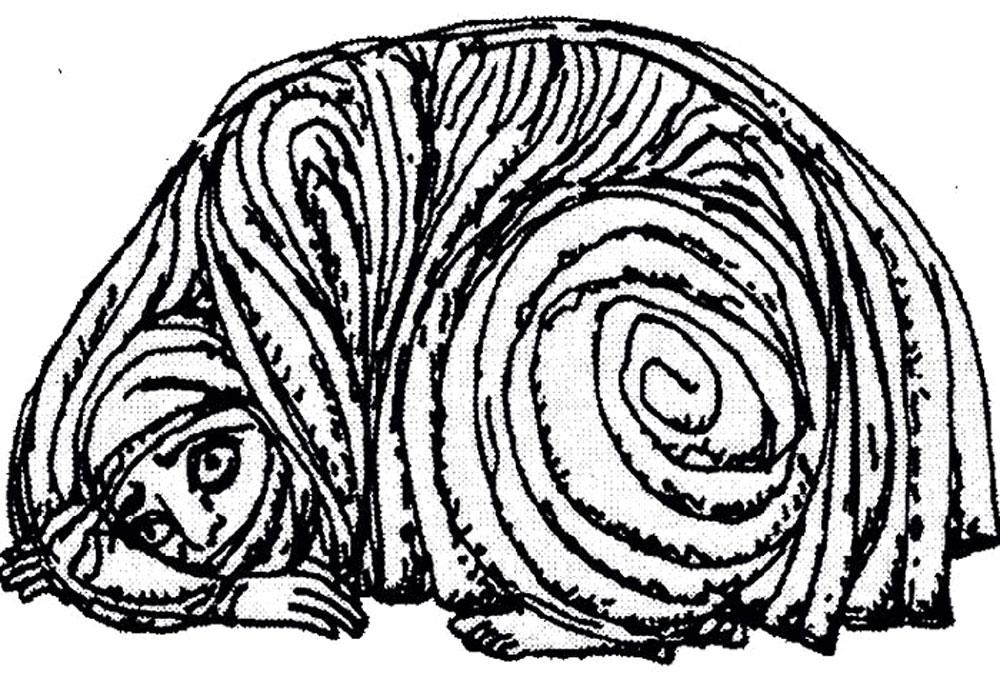

وفقاً للاعتبارات التي سلف ذكرها يمكن أن نقول إننا جبناء أمام حقيقة ما يجري، فالواقع الثقافي الذي بات يعاني من الزوائد من جميع الجهات حتى أصبح شكل ثقافتنا أشبه بجسد القنفذ Hedgehog تملؤه الأشواك من كل جانب وهي وسيلته الفاعلة للدفاع عن نفسه عندما يتعرض للخطر من خصومه، فيصعب الإمساك به، أو البقاء عليه .

بالتالي هذا الوسط المهلهل الذي يرفض مجرد ذكر الشاعر والمفكر الكبير أدونيس، والذي أعترف بحسرة في مقابلة أخيرة أنه "لا يعد مفكراً عربياً سوريا" أو الشاعر السوري سليم بركات حيث لا يزال بعتاعيته وديدانه الرخوة المثقفة، تجاوزاً يتحاشى ذلك لحجج سخيفة وأسباب لا تمت لأدنى منطقية، ولكنها تستشرس دفاعاً عن كذبة "صلاح الدين".

هذا يقدم صورة واضحة لمدى العفن الذي بلغته بنا الأدلجة التحنيطية ثقافياً عن طريق تحويل الأدب لمؤسسة، والفكر لإنتقائية طفيلية تمارس دور المخبر والعسس ضد القلم والعقل وتحول الكاتب لخصي يستجدي الرضا والغفران متنكراً لدوره كذات تحريضية للوعي، مؤسسة تجهض أسمى ما في الأدب عن طريق أتباع الصراط المسموح به رقابياً، و تنميط الحركة الإبداعية بـ (التبني) ايديولوجيا الذي يخالف أدنى شروط الكتابة كفعل حر يصدر عن كائن حر .

هذا يحيلنا إلى سؤال اساسي ودائم موجود في ذهن كل مشتغل في الأدب "لماذا نكتب؟". تبدو الضبابية اليوم مسيطرة على المشهد الثقافي السوري حيث لا يزال المثقف (يمشي بجانب الحيط) ويطلب براءته فقط من أزمات حادة تتعرض لها البلاد تشكل الحرب المستمرة منذ ثمانية أعوام ونيف نتيجة حتمية لمراكمات تاريخية وسياسية وأزمات وعي تنخر بسوسِ موروثها المتعفن الجسد الوطني اليوم.

يمكننا فهم الطبيعة السكونية للمشهد الثقافي السوري الذي تقوده سلفية تتزين بشعارات "التنوير"، وتنوّم الحقائق المثبتة عن عجز واضح يختفى خلف إصبع أصبح مكسوراً منذ دهر

المضحك المبكي أن عجز هذا المثقف يقابله تطور كبير في الذهنية العامة لدى معظم الشباب السوري الذي حمل السلاح وتوجه إلى الميدان مدركاً تماماً وواعيا لتجذر نوعي للهوية، كبعد فردي ذاتي أولاً لا يتعارض مع البعد الجمعي الذي يختزل رغبات هؤلاء جميعاً في وطن حقيقي خارج أي تقسيم تجزيئي لهذه الهوية.

يمكننا القول بإن هناك أزمة مثقف عجز ولا يزال عن دفع عجلة الوعي إلى الأمام تاركاً الساحة مفتوحة لكل تجار العقول ومروجي حشيش العفن الفكري الغيبي، لا بل نراه أحياناً ينقلب على يساريته متطرفاً باتجاه أقصى اليمين.

هذا التخاذل والانبطاحية لا يمكن اعتبار الفرد "المثقف" مسؤولاً عنها وحده كقوة ناعمة فشلت النخب بترسيخها كقادة لمجتمع ينهض من مرحلة استعمارية طويلة، واضطرابات داخلية أخّرت بشكل كبير تقدمه ككل.

التنفيعات و"الطبطبة" والركون لعدمية مفرغة من أي قيمة فلسفية وجودية بالجلوس في برج عاجي حيث ينظر من خلال هذا الكائن اللا - منتمي سلباً للشأن العام من ثقب ضئيل (عاهاته الخاصة) وضعفه المأزوم ليخرجها بصفة إنكارية متهماً الجميع بتهميشه، وهو المهمش ذاتياً والعاجز ذاتياً، وممارساً سلطة وهمية على لا شيء عبر تعليب الكتابة في اإطار ميتافيزيقيا مضادة لا تغني ولا تسمن من جوع. المثقف الذي يكذب على نفسه، معلباً نفسه في إطار الأبد أو الفراغ الوجودي مستخدماً النكران كوسيلة للخروج من عبء مسؤولياته ومرتاحاً لهامشه كمعذب مازوشي محروم من الدور ذاتياً أيضاً.

ومن النافلة ذكر ما قاله الفيلسوف الفرنسي ألبير كامو "الرجل الثوري هو من يقول لا". المطلوب من المثقف "هو الصراخ وفلسفة هذا الصراخ، الرفض" كأداة تحريض على الخير العام النسبي، والاتساق الفكري من حركية مجتمعية نامية مطلوب منه التنظير لها، وتحديد معالمها واستخراج البنى الفكرية لها بغية الدفع بالتطور وإن كان يسير بسرعة السلحفاة "و نقده أي هذا التطور".

ومن هنا ختاماً يمكننا فهم الطبيعة السكونية للمشهد الثقافي السوري الذي تقوده سلفية تتزين بشعارات "التنوير"، وتنوّم الحقائق المثبتة عن عجز واضح يختفى خلف إصبع أصبح مكسوراً منذ دهر.