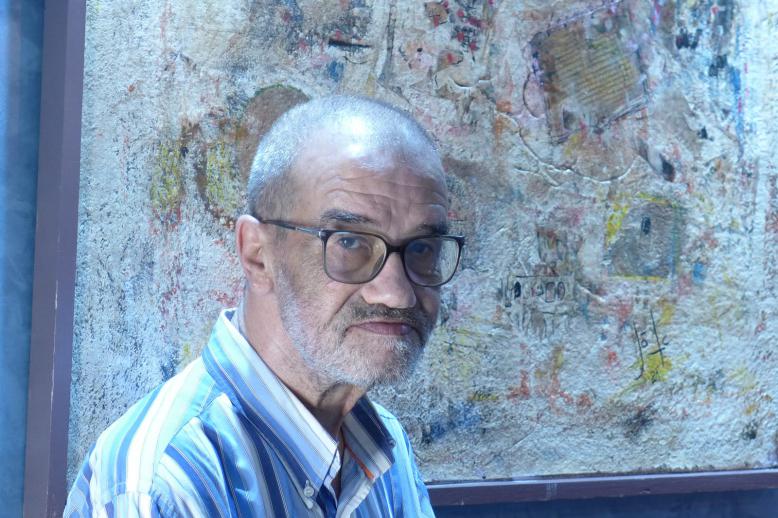

محمد أيت ميهوب و"الإنسان الرومنطيقي"

فرصة محاورة مبدع وناقد وأكاديمي ومترجم كبير في قامة الدكتور محمد آيت ميهوب، اليوم، لا بد وأن تبدأ بسؤاله عن جهوده في مجال الترجمة من الفرنسية إلى العربية، ولاسيما في مناسبة وصول ترجمته العربية لكتاب "الإنسان الرومنطيقي" إلى القائمة القصيرة لـ"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها الحالية. لاسيما وأنه كان قد اعتبر أن صدور هذه الترجمة، على وجه التحديد، هو بمثابة تحقيق لحلم طالما راوده.

ويستهل المبدع والمترجم التونسي الدكتور محمد آيت ميهوب حديثه معي في هذا الصدد بقوله: لقد عرفت هذا الكتاب منذ سنوات طوال، وقرأته مرات، وعايشته، وعاشرته، واشتهيت لو كنت له مؤلّفا. وحين أتيحت لي فرصة ترجمته إلى العربية بدعم من معهد تونس للترجمة، أمضيت أربع سنوات أتأنّى في نقله وأتحرى، وطيلة هذه المدة، حاولت وسع الطاقة أن أكون وفيًا للنص؛ لغته وأفكاره وروحه، وأن أعمل كل جهدي ليترجم في لغة عربية سليمة تزدان بحلية الشعر في مواطن الشعر والبوح الكثيرة التي نستمع فيها إلى الكتّاب الرومنطيقيين يبثّون شكواهم، ويصوغون رؤاهم المتفردة للعالم، وتلتزم بدقة الفلسفة وعمقها في مواطن الفلسفة وتأويل أمهات النصوص والمجادلات الفكرية التي انبرى المؤلف في جميعها يحلّل ويستدلّ على آرائه ويناقش خصوم الرومنطيقية بطريقة بديعة تؤالف بين صرامة العلم، وعمق الفلسفة، وطلاوة الأدب.

"الإنسان الرومنطيقي" للفيلسوف والأديب الفرنسي جورج غوسدورف كتاب مهم جدًا في تاريخ الفلسفة والفكر العالميين، ومرجع لا غنى عنه لمن يريد التعمق في الرومنطيقية والفكر الغربي الحديث. ولطالما تمنيت وأنا شاب أن أترجم هذا الكتاب وأهديه إلى المكتبة العربية. وقد تحقق لي ذلك والحمد لله.

أما اليوم وقد وصل إلى القائمة القصيرة لأعرق الجوائز العربية وأكثرها جدية وشفافية، فأشعر أن ترجمتي أخذت أبعادًا جديدة تزيدها أهمية، وتخول لها مزيد الانتشار بين القراء العرب. وهذا في رأيي أهم دلالات الجائزة، والفلسفة العميقة منها. فلقيمة "جائزة الشيخ زايد للكتاب" العلمية والحضارية، ولإشعاعها في الشرق والغرب، تمكّن الكتب المتوجة بها من أن تؤتي ثمارها المبتغاة لها، وأعني بذلك المساهمة في نشر ثقافة التنوير، وترسيخ أسس الحوار والتواصل بين الثقافات والحضارات.

وما من شك في أن تخصيص جائزة مستقلة للترجمة، ذات قيمة أدبية ومادية رفيعة، يدل على الوعي العميق لدى هيئة جائزة الشيخ زايد للكتاب بأهمية الترجمة في عصرنا الحالي، وإدراكها للحاجة الماسة للثقافة العربية إليها كجسر يصلنا بالتاريخ الإنساني، وبالجغرافيا الكونية.

وعن إعلان إحدى دور النشر التونسية مؤخرا عن تدشين سلسلة جديدة للرواية تحت إشراف محمد آيت ميهوب، وهل يقتفي في ذلك أثر أستاذه الراحل توفيق بكار الذي أطلق اسمه على جائزة جديدة للإبداع الروائي ترعاها "جمعية ألق الثقافية"، قال: أنشأ الناشر الطموح محمد المرزوقي من خلال "الدار التونسية للكتاب"، سلسلة روائية جديدة، وطلب مني الإشراف عليها، وقد اخترنا لها تسمية "ديوان الحكايا" وهي سلسلة انتخابية للنصوص الروائية تنتقي ما تراه يمثل علامات بارزة في الكتابة الروائية الحديثة، ولا يضير في هذا السياق أن ننشر نصوصًا سبق أن صدرت وأصبحت جزءًا من تراث السرد العربي. وترافق النص المنشور مقدمة نقدية مركزة تمثل اقتراحًا للقارئ يمكن أن يفيده في التواصل مع النص.

ومما لا شك فيه أن استذكارك في هذا السياق لأستاذنا توفيق بكار، أحد أعمدة النقد الروائي في العالم العربي، أمر صائب؛ فهو مبتكر هذا المنهج في نشر الروايات العربية ضمن تجربته الرائدة مع دار الجنوب التونسية، حين أسس في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي سلسلة "عيون المعاصرة" التي لم تكن منبرًا لنشر الروايات فحسب، بل لانتخاب الروايات، ما صدر منها وما كان بكرًا، مع الحرص على إرفاق النص بمقدمة تحاوره وتفتق أكمام الدلالة عنه. وأبناء جيلي مدينون لهذه السلسلة، وللمقدمات الرائعة التي نهلنا منها الكثير. والحق أن أفضال توفيق بكار على الرواية والنقد الروائي والدراسات السردية في الجامعة التونسية كثيرة تكاد لا تحصى، ومن بعض الوفاء له أيضًا إطلاق اسمه على الجائزة التي بعثتها "جمعية ألق" وكان لي شرف ترؤس لجنة تحكيم دورتها الأولى.

وقال عن تجربته في جامعة زايد بأبوظبي إنه كان من حسن حظي أن أتيح لي في بداية هذه السنة الجامعية أن التحقت بجامعة زايد بأبو ظبي، حيث أقوم بتدريس اللغة والآداب العربية. وأنا سعيد للغاية بهذه التجربة الأكاديمية الجديدة التي تعرفت خلالها على ثلة من الزملاء الأفاضل، واحتككت بفضاء علمي جديد، وشرعت أجرب طرقًا جديدة متطورة في تدريس اللغة العربية. لكن سعادتي في الحقيقة لا تتوقف عند هذا الحد فقط بل تمتد إلى وجودي بدولة الإمارات عامة، إذ ما فتئت منذ وصولي إليها أكتشف عظمة هذا البلد ونجاحه في المواءمة بين الحداثة والأصالة، واعتنائه الكبير بالثقافة والفنون.

أما عن اسمه الذي يشي بانحداره من جذور أمازيغية وانتمائه إلى أصول جزائرية، فيقول عنه: فعلا إن لقبي العائلي يشير بوضوح إلى أصولي الأمازيغية، وتحديدًا الأصول "القبايلية" في منطقة "تزي وزو" بالجزائر، وبالمناسبة إن كلمة "آيت" في البربرية تعني "ابن" في العربية. وأضاف: أنا أعتز بأصولي الأمازيغية، وأشعر بالحزن والخجل لعدم إتقاني لغة أجدادي، وقد ازددت اعتزازًا بهذه الأصول عند اكتشافي - لدى أول زيارة لي إلى القرية التي ينتمي إليها جدي الأول آرزقي - أنها القرية نفسها التي ينحدر منها الكاتب الجزائري ميلود فرعون. وكنت قد قرأت كتاباته بالفرنسية منذ نعومة أظفاري، وأتذكر جيدًا أننا درسنا في التعليم الثانوي كتابه "ابن الفقير" (Le Fils du pauvre) فاكتشفت واكتشف زملائي تشابه لقبي مع ألقاب العائلات القبايلية التي يروي حكاياتها في الكتاب، وكانت هذه المناسبة بداية تيقظ الوعي عندي بهذه الأصول. ورغم أنّ عائلتي قد استقرت في "بنزرت" في تونس منذ مدة طويلة، تقدر بقرن ونصف بالضبط، شأنها في ذلك شأن عائلات بنزرتية كثيرة، ورغم أنّ الصلات بالأصل البربري القبايلي قد امحت تمامًا، ناهيك أن أبي وجدي لم تطأ أقدامهما الجزائر يومًا، فإنّ هذا الأصل الأمازيغي القبايلي ما زال حيًا فيّ. وكلما أتيحت لي فرصة زيارة الجزائر وبلاد القبايل إلا هفا القلب، وخفق الجناح، وتحركت فيّ دماء بعيدة خفية.

ومن المؤكد أن شأني في ذلك لا يختلف كثيرًا عن مئات من سكان "بنزرت" من ذوي الأصول الجزائرية القبايلية الذين لا يجدون شيئًا ملموسًا يربطهم الآن بتلك الأصول، ومع ذلك فإنّ حب جبال القبايل، وخضرة غاباتها وأحراشها، والتعلق بقيم أهلها، يسري في عروقهم دون أن يشعروا. بيد أن انتمائي الوجداني والفعلي الأعمق هو إلى تونس ومسقط رأسي ومسقط رأس أبي وجدي مدينة "بنزرت"، المدينة التي يتعانق فيها الماء والسماء، ويتمشى البحر بين شوارعها وأزقتها، وتغتسل الشمس على جدرانها البيض، وتتخذ من صفحة الماء في الميناء العتيق مرآة تنظر فيها كل صباح وهي تمشط شعرها بخيوط النور.

وأنت تعلم أستاذ مصطفى، ونحن نعدك ابنًا من أبناء "بنزرت"، أن هذه المدينة الفاتنة لا تترك من يصل إليها صامتًا محايدًا، ولا يمكن أن يفارقها كما جاءها أول مرة، بل لها قدرة عجيبة على جذب الآخرين من غير أبنائها، وزرع حب الانتماء إليها فيهم. لذلك تعددت الحضارات التي حطت رحالها فوق رملها وصخرها، وأنس إليها كل عابر سبيل أو لاجئ، وفارقها الغزاة باكين بعد أن كسرت شوكتهم وما علموا أنهم كانوا يستطيعون أن يأخذوا منها بالسلم ما لا تعطيهم إياه بالحرب.

ونعود مع ميهوب إلى الكتابة وعشق الكلمة، ليوضح قائلا: لا شك في أنّ العوامل التي تقف وراء ولادة كاتب ما، والأشخاص الذين أسهموا في تكوينه الأدبي والإنساني مسألة معقدة لا يمكن أن نجيب عنها إجابة واحدة حاسمة؛ إذ تتداخل فيها عناصر متعددة متنوعة، فيها ما هو واضح لذات الكاتب معروف، وفيها ما هو كامن في اللاوعي لا يمكن للعقل أو الذاكرة أن يلما به. وقد تكون القصة الأولى التي قرأتها هي التي بذرت فيّ "جرثومة" الكتابة، وقد يكون لسماعي وأنا صبي لتلاوة عبدالباسط للقرآن الكريم كل صباح، أو لأغاني فيروز دور في غرس حب العربية وقدح الإحساس بجمال البيان والوعي بأن للغة مستويات مختلفة، ولعل لجدي فضلًا كبيرًا في توجهي إلى الأدب والثقافة عامة، فلا أتذكره وأنا صبي إلا وهو منكب يقرأ، وكانت له خزانة ممتلئة بمجلات الأربعينيات والخمسينيات التي كنت أقضي أمسيات وأمسيات وأنا ألتهم ما حوت من مقالات وقصص، فالمؤكد أن مئات الكتب التي قرأتها في صباي، وكثير منها كان يفوق مستواي التعليمي والذهني آنذاك، قد بذرت سمادًا طيبًا في تربة الكتابة عند الطفل الذي كنته.

ويواصل حديثه عن مؤلفاته قائلا: في مطلع الشباب، نشرت مجموعة قصصية بعنوان "الورد والرماد"، ورواية "حروف الرمل" ثم عكفت على إتمام دراساتي العليا، والفراغ من أطروحة الدكتورا، وظننتها وقفة عابرة أعود منها سريعًا إلى الكتابة الإبداعية، ولكن البحث كالأخطبوط إن أمسكك لا يتركك البتة، في الأثناء ولهت بالترجمة وأنجزت عدة ترجمات أضافت إليَّ الكثير. لكن ذلك كله لا يعني البتة أنني تركت الإبداع في مستوى رؤية العمل البحثي نفسه، وفي مستوى أسلوب الكتابة والعبارة. فمن قرأ لي نصوصي الإبداعية، ودراساتي النقدية، وترجماتي، يجد خيطًا رفيعًا يربط بينها.

وبعد سنة واحدة من صدور هذه المجموعة نشرت روايتي "حروف الرمل" التي كان لها - كما تذكر - أصداء جيّدة، وحازت اهتمامًا نقديًا محترمًا بمقاييس تلك الفترة (1994)، إذ كانت مواكبة النقد في تونس للكتابات السردية التونسية محدودة إلى حدّ كبير، وقد حاز الكتابان جائزة وزارة الثقافة للإبداع الأدبي. بعدها شرعت في كتابة روايتي الثانية التي لم يتبق على اكتمالها إلا القليل، ولكن لسبب من الأسباب انفضضت عن إكمالها وأخذتني مشارب أخر، ولم أنشط للعودة إليها رغم تغير حال الكتابة السردية كثيرًا عما كانت عليه في بداية التسعينيات من القرن الفائت، وتحسّن ظروف النشر، وتطور المواكبة النقدية، وبعث جوائز كثيرة. ولا أريد أن أظهر في صورة الضحية ولا أريد أن أتعلل بأسباب موضوعية أحمّلها غيابي الإبداعي، فهذه مسؤوليتي أنا.

طبعا أنا لم أبتعد عن القصة القصيرة والرواية؛ فقد كتبت في الأثناء بعض الأقاصيص، كما ترجمت الكثير، وأدرِّس السرد، وأحكِّم في مسابقات تونسية وعربية كثيرة. ولكن هذا كله ليس في طعم ولا في أهمية أن ينشر المرء نصوصه الإبداعية هو. ولكن من المؤكد، أنني سأعود إلى القاص والروائي فيّ قريبًا جدا. وبهذه المناسبة أود أن أحيي كل القراء الذين ما زالوا يذكّرونني بـ"حروف الرمل"، ولا ينفكون يسألونني عن جديدي.

محمد آيت ميهوب أنجز أطروحة علمية عن الكاتب المصري محمود تيمور، ولكنه لم ينشرها حتى الآن، وطالبه أستاذه د. محمد القاضي بنشرها، وعن هذا يقول: بعد مرور أكثر من عقدين، ما زلت أتذكر رسالتي في الماجستير، تلك المغامرة البحثية المهمة في مسيرتي العلمية والأدبية، وفي الدراسات التيمورية عامة. كما لا أنسى أن لهذا البحث فضلًا كبيرًا عليّ؛ إذ في أثناء زيارتي القاهرة سنة 1997 بحثًا عن نصوص تيمور الأولى، تعرفت عليك في مقر جريدة "أخبار الأدب"، وانعقدت بيننا أواصر الأخوة والصداقة التي ما فتئت تزداد مع الأيام قوة وتماسكاً. وفعلا ذكرني أستاذي وأخي الأكبر محمد القاضي السنة الماضية بهذا البحث، وهو كلما التقينا يذكرني به، وقد لامني على تقاعسي في نشره. أما لماذا لم أنشره إلى اليوم فهو الكسل، من جهة، وازدحام أيامي بأعمال كثيرة تجعلني ألهث مطاردًا الوقت من جهة أخرى، فأسهو عن إنجاز أمور عديدة جديرة بالإنجاز. ومع ذلك أريد أن أبشرك بأن هذا الكتاب في مساره للنشر قريبا. وهو يتناول بالدراسة ظاهرة أدبية فريدة في الأدب العربي المعاصر، تمثلت في إقدام الأديب المصري القاص محمود تيمور (1894-1973) على إعادة كتابة عدد كبير جدًا من الأقاصيص التي كتبها في بدايات مسيرته الأدبية، ونشرها في مجموعاته الأولى: "الشيخ جمعة" (1925)، "عم متولي" (1927)، " الوثبة الأولى" (1937)، "الحاج شلبي"(1938). فبعد سنوات من نشر هذه الأقاصيص، عاد إليها محمود تيمور من جديد وأعاد كتابتها مٌدخِلًا عليها تنقيحات بيّنة في مستويات كثيرة من قبيل: العنوان، أسماء الشخصيات، الأمكنة، الأحداث، اللغة، الخواتيم. وقد أقدم تيمور على نشر هذه النصوص القديمة/ الجديدة منقحة في مجموعاته اللاحقة دون أن يشير إلى ما أدخله عليها من تعديلات، ودون أن يفصح عن دوافعه وراء ذلك.

لذلك لم يهتم النقد العربي كثيرًا بدراسة هذه الظاهرة، واكتفى من أشاروا إليها بإرجاع دافع محمود تيمور وراء خوض هذه التجربة إلى رغبته في تحويل لغة أقاصيصه الأولى من العامية إلى الفصحى. والحق أنّ هذا الرأي جزئي جدًا، بل هو على قدر كبير من السطحية. فالناظر في النصوص المعاد كتابتها، يتبيّن بسهولة أنّ نجربة إعادة الكتابة عند تيمور أعمق من ذلك بكثير، وأشد أهمية. فهي لم تكن مجرد تغيير معجمي لغوي، بل مست جوانب أساسية كثيرة في النص القصصي كالأحداث، وبنية الشخصيات، وأساليب القص، والرؤية السردية. ولذلك فهي إعادة كتابة جذرية للنص القصصي الأول وليست مجرد تعديل لغوي، أو تجميل سطحي له.

وعن كتابه "الرواية السيرذاتية في الأدب العربي المعاصر" قال ميهوب: "الرواية السيرذاتية في الأدب العربي المعاصر" هو عنوان رسالتي للدكتوراه التي أمضيت في إنجازها سبع سنوات، وقد قطعت هذه الرحلة البحثية الثانية مرة أخرى صحبة الناقد والأستاذ المتميز محمد القاضي. وإنه لمن دواعي فخري أنّ هذا البحث فد فتح لي بابًا جديدًا في مجال الدراسات السردية العربية؛ وتحديدًا الدراسات السردية البينية التي تنظر في بعض الأجناس السردية الهجينة، وتسعى إلى الوقوف على منطق الكتابة فيها مستفيدة من أدوات التحليل السردية والتداولية في الوقت نفسه. والكتاب يتناول جنسًا فرعيًا من أجناس الرواية طالما أثار إشكالًا وسوء فهم بين الروائيين والقراء، وهو هذا الجنس الروائي الهجين الذي ينتمي إلى الرواية، لكنّ مادته أقرب إلى السيرة الذاتية. فكثير مما كتب الروائيون العرب إن هو في الحقيقة إلا نصوص ذاتية تحدثوا فيها عن أنفسهم أكثر مما نزعوا إلى خلق عوالم تخييلية موازية للواقع. ونصوص من قبيل: "إبراهيم الكاتب" للمازني، و"سارة" للعقاد، و"الحي اللاتيني" لسهيل إدريس، و"أنا أحيا" لليلى بعلبكي، و"التجليات" لجمال الغيطاني، و"ثلاثة وجوه لبغداد" لغالب هلسا، و"يا بنات إسكندرية" لإدوار الخراط، و"دار الباشا" لحسن نصر، و"زهرة الصبار" لعلياء التابعي، و"الآخرون" لحسونة المصباحي، هي في الحقيقة سير ذاتية لمؤلفيها تنكرت في إهاب السرد الروائي.

بيد أنّ الإشكالية الكبيرة لهذه الكتابات، وأمثالها كثير في الأدب العربي – يقول ميهوب = تكمن في أنّ أصحابها رفضوا اعتبارها سيرًا ذاتية، وأقاموا مع قرائهم عقدًا تخييليًا لا سير ذاتيا. وقد بيّن الناقد الفرنسي فيليب لوجون (Philippe Lejeune) المتخصص الأول في السيرة الذاتية، أن الشرط الأساسي الذي يخول لنا إدراج كتاب ما ضمن السيرة الذاتية هو إقرار صاحبة إقرارًا لا لبس فيه، بأنه يكتب سيرته الذاتية مبرمًا بذلك عقدًا سيرذاتيا مرجعيًا مع قارئه. وعلى هذا النحو؛ فالرواية السيرذاتية العربية قائمة على الالتباس والتأرجح بين الواقعي والتخييلي. ولكن هذا هو أيضًا وجه تميزها وتفردها بين باقي الأجناس الروائية الفرعية الأخرى، إذ يجعلها تجمع بين خصائص الكتابة في السيرة الذاتية - من جهة – والرواية - من جهة أخرى - ويمنحها عوالم روائية غنية يتداخل فيها الذاتي والموضوعي، والصدق والكذب، والتجلي والتقنع.

من المعروف أن محمد آيت ميهوب له اهتمامات بأدب الأطفال واليافعين من خلال رئاسته للجنة تحكيم "جائزة منتدى مصطفى عزوز لأدب الطفل" بالتعاون مع "البنك العربي لتونس"، وإدارته لندوته العلمية الدولية في دورات عديدة. وفي هذا المجال يقول: هذا مجال أدبي وعلمي حبيب إليّ. فقد أسهمت فيه إبداعًا ونقدًا وبحثًا وتحكيمًا للنصوص المرشحة لجائزة مصطفى عزوز، وجائزة معرض الكتاب الدولي بتونس، وجائزة عبدالحميد شومان بالأردن. وأعتبر أن العمل في مجال أدب الطفل عمل نبيل جدًا يتجاوز الجانب الأدبي ليتخذ بعدًا حضاريًا نضاليًا، إذ إنّ هذا الميدان، تعتوره كثير من النقائص، والسلبيات في عالمنا العربي، ولطالما تجرأ على الكتابة فيه أشخاص لا يقدرون حاجيات الطفل الجمالية حق قدرها، ولا يرون في كتاب الطفل إلا مصدرًا سهلًا للإثراء مستهترين بقيمة ما ينشرون للأطفال، مركزين في - الغالب الأعم - على الجوانب التعليمية والوعظية، مهملين - في المقابل - الأهداف الحقيقية من الكتابة للأطفال، وأقصد بذلك تهذيب الذوق الجمالي وتخصيب الطاقة الخيالية لدى هذه الفئة العمرية الحساسة والتي هي أقدر على التناغم مع الجمال. واسمح لي بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر لكل من يبذل وقته وجهده ويسخر قلمه إبداعًا أو نقدًا للنهوض بالكتابة للطفل.

وما دمنا قد تحدثنا عن "منتدى مصطفى عزوز لأدب الطفل"، فمن واجبي أن أشكر جزيل الشكر هيئة هذا المنتدى وعلى رأسها سعاد عفاس التي تُسخِّر وقتها كله طيلة السنة لتنظيم هذه الجائزة، وعقد الندوة العلمية الدولية المصاحبة لها، وضمان ديمومتهما.